円安や世界的なエネルギー需要の高まりによって電気料金が高騰しており、上がり続ける電気代に悩む人が増えています。

- どんどん電気代が高くなって困っている…

- 節電を頑張っているがうまくいかない…

- 電気代を節約できる裏ワザを知りたい!

節電に取り組む人のなかには、間違った方法や効果の低い方法を頑張ってしまっている人がいます…。

間違った方法で節約してしまうと、電気代が安くならないだけでなくトラブルが発生する可能性もあります。

私は、正しい方法で節電に取り組んだ結果、年3万円以上も電気代が安くなりました!

そこで今回、20年近く水道光熱費の節約に取り組んできた私が、電気代を年3万円以上節約できる裏ワザを紹介した記事を作成しました。

- 年3万円以上電気代を節約できる方法がわかる!

- いますぐできて効果の高い節約術がわかる!

- 固定費の節約を成功させる極意がわかる!

記事を読むだけでなく、実践すれば年3万円以上も電気代が安くなります。

固定費の節約は早ければ早いほうがメリットが大きいので、気持ちが熱いうちに行動してください。

とーや

節約ブロガー|中京圏在住|5人家族の主|

- 家庭での節約について発信中!

- 太陽光+蓄電池を導入!

- 水道光熱費は年8万円以上節約!

- 住宅ローンも最低金利で契約!

私は「節約が好き」な節約人間ではなく、毎月同じ生活なら少しでも得なほうが良い!という考えからさまざまな節約法に関心をもってチャレンジしています。

結論:正しく節電すれば電気代が年3万円安くなる!

結論として、電気代は正しい方法で節約すれば年3万円以上安くなります。

しかし、間違った方法で節電してしまうと、効果が得られないだけでなくトラブルになる可能性があるので注意しましょう。

失敗しないために「節約の極意」も合わせて知っておきましょう。

失敗しないための節約の極意を知ろう!

電気代の節約で失敗しないためには、下記の3つを理解することが大切です。

- いま支払っている電気代を分析する。

- 電気料金の構成や仕組みを知る。

- 効果の高い節約法に取り組む。

3つの手順で節約すれば、成功する可能性がグンッとあがります。

この記事では一つひとつ順番に解説していきますが、オススメの節約法を先に知りたい人は「電気代が節約できる裏ワザを先に見る」からジャンプしてください。

すぐできる!電力会社を乗り換えれば年2万円安くなる!

この記事では、さまざまな節約術を紹介していますが、なかでも一番のおすすめは「電力会社の乗り換え」です。

- 電気料金自体が安くなるので節電の効果が高まる!

- 所要時間はたったの5分!カンタンに申し込める!

電力会社を乗り換えれば、電気料金自体が安くなるので、節電した成果も1.2倍~1.3倍になります。

ただ節電するだけよりも、先にお得な電力会社に乗り換えておくほうがオススメです。

乗り換えの申し込みはたった5分でできるので、すぐにできます。

詳しくは、「お得な電力会社に乗り換えて年2万円節約しよう!」を見てください。

電気代を効率よく節約するためには比較と分析が大事!

電気を使いすぎないようにするためには、「周りと自分を比べること」と「自分の状況を分析すること」が大切です。

比較や分析には、総務省の統計データがピッタリで、全国の家庭で支出している平均的な電気代を知ることができます。

周りの家庭の電気代と自分の電気代を比較すれば、客観的に分析することができます。

どれくらい電気代を節約できそうか?など、参考にできることがたくさんあります。

水道光熱費の約48%を電気代が占めている

電気代は、水道光熱費のなかで約48.0%と大きな割合を占めています。

48.0%は一年を通した平均値なので、夏(7月・8月)や冬(11月~3月)はさらに割合が大きくなります。

電気代は、水道光熱費のなかでも大きなウエイトを占めているので、節約できる金額も大きくなります。

電気代は世帯人数によって大きくちがう

電気代は、世帯人数によって大きくちがい、世帯人数が増えるごとにどんどん高くなります。

世帯人数ごとの電気代(月あたり)

| 電気代 | 水道光熱費 | 全体の割合 | |

|---|---|---|---|

| 一人暮らし | 5,468円 | 11,358円 | 48.1% |

| 二人暮らし | 9,183円 | 19,168円 | 47.9% |

| 3人家族 | 10,655円 | 22,503円 | 47.3% |

| 4人家族 | 11,376円 | 23,477円 | 48.5% |

| 5人家族 | 12,423円 | 25,644円 | 48.4% |

| 6人家族以上 | 14,852円 | 30,966円 | 48.0% |

平均より支払っている電気代が高い人は、「節約できる余地がある」ということです。

電気代は地域によって大きくちがう

電気代は、住んでいる地域によって大きくちがいます。

地域ごとの電気代(月あたり)

| 電気代 | 水道光熱費 | 全体の割合 | |

|---|---|---|---|

| 北海道地方 | 9,488円 | 23,053円 | 41.2% |

| 東北地方 | 9,415円 | 21,324円 | 44.2% |

| 関東地方 | 7,792円 | 17,014円 | 45.8% |

| 北陸地方 | 10,587円 | 20,655円 | 51.3% |

| 東海地方 | 9,046円 | 18,054円 | 50.1% |

| 近畿地方 | 8,300円 | 17,003円 | 48.8% |

| 中国地方 | 9,512円 | 18,366円 | 51.8% |

| 四国地方 | 10,466円 | 18,681円 | 56.0% |

| 九州地方 | 8,771円 | 16,787円 | 52.2% |

| 沖縄地方 | 8,760円 | 16,416円 | 53.4% |

寒冷地では、冬にエアコンなどの暖房を長時間利用するため、電気代の負担が大きくなります。

エアコンは、冷房運転よりも暖房運転のほうが電気代が高くなります。

また、地域の電力会社によって電気料金がちがうので、住んでいる地域によっては電気代のベースが高くなってしまいます。

夏と冬は電気代が高くなる

電気代は、季節によって大きくちがいます。

電気代は、検針日と請求日が1~2カ月ズレるので、下表も2ヶ月ずらしてみてください。※7月に使用した分は9月に支払い

月ごとの電気代

| 電気代 | 水道光熱費 | 全体の割合 | |

|---|---|---|---|

| 1月 | 11,875円 | 25,398円 | 46.8% |

| 2月 | 12,854円 | 26,592円 | 48.3% |

| 3月 | 13,197円 | 27,401円 | 48.2% |

| 4月 | 10,696円 | 22,797円 | 46.9% |

| 5月 | 9,644円 | 20,773円 | 46.4% |

| 6月 | 8,488円 | 18,747円 | 45.3% |

| 7月 | 8,091円 | 17,099円 | 47.3% |

| 8月 | 9,774円 | 19,052円 | 51.3% |

| 9月 | 10,393円 | 19,355円 | 53.7% |

| 10月 | 9,835円 | 19,076円 | 51.6% |

| 11月 | 9,103円 | 19,821円 | 45.9% |

| 12月 | 9,854円 | 22,260円 | 44.3% |

夏や冬など、冷暖房を長時間使用する月は電気代が高くなるため、エアコンを使わなくても快適に過ごせるように工夫しましょう。

効率よく節約するために電気料金の構成と仕組みを知ろう!

「電気代が高くなった」とざっくりと認識するのではなく、電気料金のどの部分が値上がりしたのか?どうして高くなったのか?を知らなくてはいけません。

原因を細かく知ることで、原因に対して適切に対策することができます。

たとえば、以下の2つは原因がちがうので、それぞれの対策法もちがいます。

- 電気の使用量は変わっていないのに電気代が高くなった…

- 今年の冬は寒かったのでエアコンの使用時間が長くなってしまった…

電気を使いすぎないようにするためには、電気料金の構成や仕組みを知って、効率的に節約することが近道です。

電気代の目安は31円/kWh

電気を1kWh使うといくらかかるの?と疑問をもつ人もいますが、電力会社や料金プランによってちがうので、一概にいくらと言い切ることはできません。

とはいっても、おおよその目安を知りたいという人は、1kWhあたり31円と覚えておきましょう。

1kWhあたり31円という目安は、全国家庭電気製品公正取引協議会が公表している金額です。

電気料金は、基本料金や従量料金などにより複雑に構成されており、1kWhあたり31円も以下の4つをまとめた目安単価です。

- 基本料金(最低料金)

- 従量料金

- 再エネ賦課金

- 燃料費調整額

それぞれ計算方法がちがっているため、ここから詳しく解説していきます。

基本料金(最低料金)とは契約ごとに支払う料金

基本料金とは、契約ごとに支払う料金で「電気をまったく使用しなくても月でも発生」します。

基本料金は、アンペア数に比例して高くなっていきます。

【基本料金】東京電力の従量電灯B

| アンペア数 | 基本料金 |

|---|---|

| 10A | 295.24円 |

| 15A | 442.86円 |

| 20A | 590.48円 |

| 30A | 885.72円 |

| 40A | 1,180.96円 |

| 50A | 1,476.20円 |

| 60A | 1,771.44円 |

電力会社によっては、基本料金の代わりに「最低料金」を設定している電力会社もあります。

| 基本料金(アンペア制) | 最低料金制 |

|---|---|

| 北海道電力 東北電力 東京電力 中部電力 北陸電力 九州電力 | 関西電力 中国電力 四国電力 沖縄電力 |

2016年の電力自由化によって登場した「新電力会社」のなかには、基本料金0円の料金プランがあります。

従量料金とは電気の使用量に応じて支払う料金

従量料金とは、電気の使用量に応じて支払う料金です。

従量料金 = 電力使用量(kWh) × 従量料金単価

また、1kWhあたりの従量料金単価は、電気の使用量が多くなるほど高くなります。※従量料金は3段階で変わります。

- ~120kWh

-

30.00円/kWh

- 120~300kWh

-

36.60円/kWh

- 300kWh~

-

40.69円/kWh

電気使用量が、0~120kWhまでは「1kwhあたり30.00円で計算し、120~300kWhまでは 「1kwhあたり36.60円」で計算します。

【計算例】電気使用量が150kWh/月の場合

従量料金 = 120kWh × 30.00円 + 30kWh × 36.60円 = 4,698円

新電力会社によっては、使用量によって単価が変わらない「従量料金が一律単価」の料金プランがあります。

再エネ賦課金とは再生可能エネルギーを普及させるための負担金

再エネ賦課金とは、再生可能エネルギーを普及させるために支払っている負担金です。

電力会社から電気を買っている全世帯が負担しており、使用量に応じて支払う金額が増えていきます。

再エネ賦課金 = 電力使用量(kWh) × 再エネ賦課金単価

再エネ賦課金の負担は年々増えており、標準的な家庭が1年間に支払っている再エネ賦課金は1万円を超えています。

再エネ賦課金については、さらに詳しく知りたい人は関連記事をご覧ください。

燃料費調整額とは原材料価格の変動を調整する部分

燃料費調整額とは、毎月変動する発電コストを電気料金に反映する調整金です。

発電コストには基準額があり、基準よりも発電コストが安かった場合はマイナス、基準よりも発電コストが高かった場合はプラスで、使用量に応じて調整します。

燃料費調整額 = 電力使用量(kWh) × 燃料費調整単価

円安や世界的なエネルギー価格の高騰によって、燃料費調整額は値上がり続けています。

燃料費調整額について、さらに詳しく知りたい人は関連記事をご覧ください。

電気代を効率よく節約するための極意

効率的に電気代を節約するためには、以下の3つを意識してください。

- 電力会社を見直して電気料金のベースを下げる!

- 電力使用量が多いところを節約する!

- 電気の垂れ流しを止める!

ポイントを押さえて電気の節約に取り組めば、電気代を年間3万円以上も安くすることができます。

電力会社を見直して電気料金のベースを下げる!

今よりも電気料金が安い電力会社に乗り換えれば、電気代が年2万円以上安くなります。

お得な電力会社を乗り換えれば、いままでと生活スタイルを変えなくても電気代が安くなり続けます。

また、先に電力会社を乗り換えておけば、節約を頑張った分、得られる効果も1.2~1.3倍になります。

「少しでも安いスーパーを探すこと」と同じ感覚で、安い電力会社を探して乗り換えてみてください。

電力会社の乗り換えは思っている以上に効果の高い節約術なのでオススメです。

電気を多く使用しているところで節約!

電気代の節約を成功させるポイントは、電気をたくさん使っているところから取り掛かることです。

少ししか使っていない家電に対して節約を頑張っても、小さい効果しか得られません。

家庭のなかで、電気をたくさん使っている家電「トップ5」を紹介します。

1位:冷蔵庫(14.2%)

2位:照明器具(13.2%)

3位:テレビ(8.9%)

4位:エアコン(7.4%)

5位:電気便座(3.7%)

エアコンは一年間の平均では「7.4%」ですが、夏や冬になると使用量の30%以上をエアコンが占めます。

電気の使用量が多いところで節約に取り組めば、電気代を約20%安くすることができます。

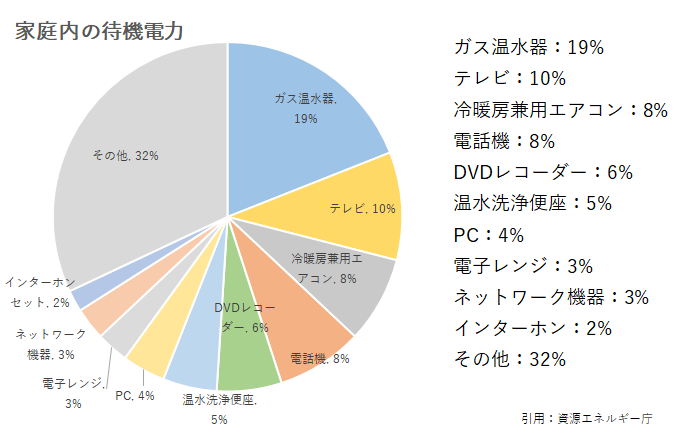

もったいない!電気代の5.1%は待機電力!

待機電力は、全体の電力使用量の5.1%になります。

待機電力とは、電化製品を使用していない状態でも発生する電気のことです。

使用していない分の電気代を支払っていると考えると「もったいない」と感じませんか?

もちろん、すべての待機電力を無くすことはできません。

しかし、家電によっては無くせる待機電力もあるはずです。意識して待機電力を減らすようにしましょう。※具体的な方法については後述します。

電気代を節約する裏ワザ~家庭全体編~

電気代を節約する裏ワザは、「家庭全体で取り組める方法」or「場所(家電ごと)で取り組める方法」にわかれます。

まずは、家庭全体で取り組める節約術から取り組むことをオススメします。

先に、家庭全体の節約に取り組めば、電気代を全体的に下げる効果が期待できます。

【電気代】節約の裏ワザ~家庭全体編~

| 節約の裏ワザ | 節約額 | 初期費用 | 手軽さ |

|---|---|---|---|

| お得な電力会社に乗り換える | 年2万円以上 | 0円 | |

| 最新家電に買い替える | 年1万1千円 | 15万円 | |

| アンペア数を見直す | 年1万8千円 | 0円 | |

| 待機電力を減らす | 年3千円 | 0円 | |

| こまめに電源を切る | 年2千円 | 0円 |

紹介している節約術は、すべて同時に取り組めるので、複数の方法に取り組んで成果を伸ばしてください。

お得な電力会社に乗り換えて年2万円節約しよう!

電気代を節約する裏ワザとして一番のおすすめは、お得な電力会社へ乗り換えることです。

いまよりも電気料金が安い電力会社に乗り換えれば、生活スタイルを変えなくても電気代が安くなります。

さらに、節約を頑張れば、得られる効果が1.2~1.3倍にアップします。

いろいろな家電で頑張って節電する前に、先に、お得な電力会社に乗り換えておくことをオススメします。

といっても、電力会社がたくさんありすぎて「どの電力会社が安いのかわからない…」と悩んでいる人もいます。

私がおすすめする電力会社は「Looopでんき」です。

Looopでんきなら、

- 大手電力会社よりも年間で最大8万円も安くなる!

- 電気の使い方を工夫すればさらに安くなる!

- 基本料金が0円なので電気代の計算がシンプル!

Looopでんきは解約手数料が0円で「いつでも解約できる」ので、乗り換えてみて気に入らなければ元に戻すこともできます。

電気代を節約したい人は、一度乗り換えてみることをおすすめします。

\ 最大8万円も電気代が安くなる! /

最短5分!すぐに乗り換えれる!

最新家電に買い替える

効率的に電気代を節約したいなら、積極的に最新家電に買い替えてください。

日本の省エネ技術は「世界トップクラス」で、数年間で飛躍的に進歩しています。

たとえば、10年以上前の冷蔵庫を最新に買い替えると43.0%も電気の使用量が削減できます。

【冷蔵庫】2005年→2010年で43.0%削減

【蛍光灯】2006年→2012年で14.5%削減

【液晶テレビ】2008年→2012年で60.6%削減

【エアコン】2005年→2010年で16.3%削減

買い替える家電として一番のおすすめは、「冷蔵庫」です。

冷蔵庫は、24時間365日稼働していて、家庭のなかでも電気の使用量が多い家電です。

古い冷蔵庫を使い続けるよりも思い切って買い替えることをオススメします。

アンペア数を見直す

アンペア数の見直しは、アンペア制の電力会社にのみ有効な裏ワザです。(北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中部電力、九州電力のみ有効)

高すぎる契約アンペア数を見直せば、電気代が節約できます。

たとえば、50A→30Aに変更すれば年7,080円(月590円)節約できます。

しかし、アンペア数を下げ過ぎてしまうと、「頻繁にブレーカーが落ちる」など生活が不便になることもあります。

私のおすすめとしては、基本料金が0円の電力会社に乗り換えることです。

基本料金が0円なので、アンペア数によって電気料金は変わりません。

逆に、月1,500円(50Aの場合)の基本料金が0円になるので、年間で1万8千円も節約できます。

私がおすすめしている「Looopでんき」も基本料金が0円の電力会社です。

公式サイトから5分で申し込みできるので、早めに「Looopでんき」に乗り換えることをおすすめします。

\ 最大8万円も電気代が安くなる! /

最短5分!すぐに乗り換えれる!

待機電力を減らす

電気を節約する裏ワザとして、待機電力を減らすことがおすすめです。

家庭内の待機電力は、全体の5.1%です。

電気代が月1万円の場合、毎月510円も使っていない電気に支払っていることになります。

上のグラフは家庭内の待機電力が発生している電化製品の割合です。

すべての待機電力を無くすことはできないので、下記の削減方法を参考に可能な範囲で待機電力を減らしましょう。

- [約33%削減]使わない時は主電源をOFF!

- [約49%削減]使わない時は電源プラグを抜く!

電化製品を使用していない時は、主電源をOFFにすれば約33%削減できます。

さらに、電源プラグから抜くことで約49%削減できます。※電源プラグから抜いてよい電化製品に限る

電源プラグを抜くとタイマー機能が有効にならないので注意してください。

私は、何度もコンセントから電源プラグを抜くのがめんどうなので、スイッチ付の電源タップを利用しています。

こまめに電源を切る

電気代を節約する細かい裏ワザとして、こまめに電源をOFFにしましょう。

照明やテレビの電源を、こまめにOFFにすれば電気代が安くなります。

まめに電源を切ることがめんどくさい人は、センサーを活用しましょう。

たとえば、人感センサー式のライトなら、人を感知して勝手に付いたり消えたりしてくれるのでストレスが無くなります。

電気代を節約する裏ワザ~リビング編~

家庭全体で取り組める電気代の節約術に取り組んだら、場所(家電)ごとに節約の裏ワザを実行していきます。

まずは、家族が集まり滞在時間が長いリビング・居室で電気代の削減に取り組みます。

【電気代】節約の裏ワザ~リビング編~

| 節約の裏ワザ | 節約額 | 初期費用 | 手軽さ |

|---|---|---|---|

| エアコンは省エネ運転を心がける | 年3千円 | 0円 | |

| 照明をLED電球に替える | 年1万円以上 | 1万円 | |

| 液晶テレビの輝度を下げる | 年1千円 | 0円 |

リビングで電気代の節約に取り組めば、年間で1万3千円以上の電気代を削減できます。

エアコンは省エネ運転を心がける!

エアコンは、省エネ運転を意識して使うことで電気代を節約できます。

具体的な電気代を節約するための裏ワザとして、3つ紹介します。

- エアコンの設定温度を上げる!(下げる!)

- カーテンで外気をさえぎる!

- フィルターを月に1~2回掃除する!

エアコンの設定温度は、1℃変えるだけで電気代が大きく変わります。

エアコンを1日9時間運転した場合

- 【冷房運転】27℃→28℃にすると、電気代が年940円安くなる

- 【暖房運転】21℃→20℃にすると、電気代が年1,650円安くなる

エアコンの運転中は、外気が室内に入らないようにカーテンを閉めてください。

カーテンなどで断熱性を高めて、外気を遮断すると負荷が減り、電気代が安くなります。

窓やカーテンの開け閉めも極力減らしましょう。

エアコンフィルターが汚れていると、エアコンに負荷がかかり電力の消費が激しくなります。フィルターは、月に1~2回掃除してください。

照明をLED電球に替える!

電気代を節約する裏ワザとして、家庭内の照明をLED電球に替えることがおすすめです。

LED電球は、白熱電球と比べ1/10の消費電力量で圧倒的に節約になります。

一方、LED電球は、白熱電球に比べ価格が高いというデメリットがあります。※約10倍の価格差

「購入価格が高いなら、電気代が安くなってもトータルそんなに変わらないのでは?」と思う人もいるかもしれません。

環境によってちがいますが、9~12ヶ月程度でLED電球の初期費用は回収できます。

LED照明に替えれば、電気代を年1万円以上節約できます。

液晶テレビの輝度を下げる

テレビで節電する裏ワザとして、画面の輝度を下げることがおすすめです。

液晶テレビの画面は明るくし過ぎず、輝度を下げれば電気代が節約できます。

32型の液晶テレビで、輝度を「最大→中」にするだけで、年840円の電気代が削減できます。

電気代を節約する裏ワザ~キッチン編~

電気代を節約したいなら、キッチンでできる節電の裏ワザに取り組んでください。

世帯人数が多くなれば、キッチンで使う電気も多くなるので、削減できる電気代も大きくなります。

【電気代】節約の裏ワザ~キッチン編~

| 節約の裏ワザ | 節約額 | 初期費用 | 手軽さ |

|---|---|---|---|

| 冷蔵庫は省エネ使用する | 年4千円 | 0円 | |

| 炊飯器の使用時間を短くする | 年1千円 | 0円 | |

| お湯は電気ケトルで沸かす | 年1千円 | 0円 |

キッチンで、電気代の節約に取り組めば年6千円以上の電気代を削減できます。

冷蔵庫は省エネ使用する

冷蔵庫は「24時間365日」動き続けているので、省エネを意識して使用するだけで電気代を節約できます。※年間で4千円安くなる

具体的に冷蔵庫でできる節約の裏ワザとして、4つを意識してください。

- モノを詰め込みすぎない

- 適切な設定温度にする

- ムダな開け閉めはしない

- 扉を開けている時間を短く

冷蔵庫のなかにモノを詰め込みすぎると、効率が悪くなり消費電力が増えてしまいます。

冷蔵庫内に空間を作ることで、冷気の循環が良くなり効率的に稼働できるので、電気代が安くなります。※年1,360円の節約

逆に、冷凍庫にはモノを詰め込んだほうが効率が上がり、電気代が安くなります。

また、冷蔵庫の設定温度を適切にすれば、電気代を抑えられます。※年1,900円の節約

細かいことですが、冷蔵庫の扉は「ムダな開け閉めを減らし」て「開けている時間を短く」してください。※年232円の節約

冷蔵庫は、休みなく稼働しているので節約しやすい家電です。意識的に取り組んでください。

炊飯器の使用時間を短くする

炊飯器を使う時間を短くして電気代を節約してください。

炊飯器は「炊飯」と「保温」で電気を消費するので、炊飯回数と保温時間を減らせば、電気代が安くなります。

具体的に炊飯器でできる節約の裏ワザとして、3つ紹介します。

- 保温時間を短くする

- 一度にまとめて炊く

- 予約時以外は主電源をOFF

炊飯器は、保温している時間にも電気を消費しているので、保温時間を短くしましょう。

また、お米を炊飯する回数を少なくするために、まとめて炊飯してください。

たとえば、我が家では「一度で食べる量よりも多めに炊いて」、1杯分ずつストッカー容器に移して冷凍しています。

「まとめ炊き」と「保温時間を短縮」することで電気代を節約しています。

炊飯器はコンセントに電源プラグを挿した状態では「待機電力が発生している」ので、使用しないときは主電源をOFFにしましょう。

お湯は電気ケトルで沸かす

電気でお湯を沸かすときは、電気ケトルで沸かしたほうが電気代が節約になります。

電気ケトルよりも、すぐにお湯が出る「電気ポット」が便利と考える人もいますが、電気ポットは保温時間にも電気代が発生しています。

電気ケトルと電気ポットではメリット・デメリットがちがいますが、電気代の節約を考えるなら「電気ケトル」を使用しましょう。

キッチンは、電気代だけでなく水道代やガス代の節約に向いている場所です。キッチンの節約について、さらに詳しく知りたい人は関連記事をご覧ください。

電気代を節約する裏ワザ~トイレ・洗面所編~

電気代を安くしたいなら、トイレや洗面所でも節約に取り組みましょう。

【電気代】節約の裏ワザ~トイレ・洗面所編~

| 節約の裏ワザ | 節約額 | 初期費用 | 手軽さ |

|---|---|---|---|

| 温水便座は省エネ運転する | 年2千円 | 0円 | |

| ドレイヤーの使用時間は短く | 年1千円 | 0円 |

トイレ・洗面所で電気代の節約に取り組めば、年3千円以上の電気代を削減できます。

温水便座は省エネ運転しよう

トイレの温水便座を省エネ運転すれば、電気代を安くなります。

具体的に温水便座でできる節約の裏ワザとして、3つ紹介します。

- 温水便座の温度を下げる

- 未使用時はふたを閉める

- 主電源をOFFにする

温水便座の設定温度(便座と洗浄水)を低めに設定すれば、年1,250円も電気代が安くなります。

また、未使用時は便座のふたを閉めるようにしましょう。※年1,080円の電気代が節約

温水便座は使用していないときにも電気を消費しています。外出時など長時間使用しない場合は主電源をOFFにしましょう。

ドライヤーの使用時間は短く

ドライヤーの使用時間を短くできれば、電気代を節約することができます。

具体的にドライヤーでできる節約の裏ワザとして、2つ紹介します。

- 水気をとってから乾かし始める

- 吸気口を掃除する

ドライヤーで髪を乾かす前に、できるだけ水気をとってから乾かし始めてください。使用時間を短くできます。

また、ドライヤーの吸気口は定期的に掃除しましょう。

ほこりなどが詰まっていると、ドライヤーに負荷がかかり電気の消費量が大きくなってしまいます。

まとめ:電気代を節約するための裏ワザは組み合せて行おう!

この記事では、電気代を効率よく節約するための裏ワザを紹介しました。

- 電気代を効率よく節約しないと挫折してしまう!

- まずは家庭全体でできる裏ワザで節約してみる!

- 電気を多く使っている家電から節約にチャレンジ!

- 継続しやすい裏ワザに取り組もう!

電気代の節約に取り組めば、年間で3万円以上も電気代を安くすることができます。

この記事では、さまざまな節電の裏ワザを紹介しましたが、一番のおすすめは電力会社を乗り換えることです。

今よりも安い電力会社を乗り換えれば、いままでと生活スタイルを変えなくても電気代が大幅に安くなります!

しかし、電力会社は700社以上あるので「どの電力会社がお得なのかわからない…」と悩んでしまう人もいます…。

私は、たくさんの電力会社を比べてきましたが、そのなかでおすすめの電力会社は「Looopでんき」です。

Looopでんきなら、

- 大手電力会社よりも年間で最大8万円も安くなる!

- 電気の使い方を工夫すればさらに安くなる!

- 基本料金が0円なので電気代の計算がシンプル!

Looopでんきへの乗り換えは、公式サイトから5分で申し込めるので早めに申し込むことをオススメします。

\ 最大8万円も電気代が安くなる! /

最短5分!すぐに乗り換えれる!

オススメと言われても「Looopでんき」のこと知らないので不安という人は、以下の記事をご覧ください。

Looopでんきの特徴やメリット・デメリットなどを詳しく解説しているので、納得してLooopでんきに申し込めるようになります。

水道光熱費の節約よりも節約効果の高い固定費をご存じでしょうか?

正解は、支出のなかで大きなウエイトを占める住居費です。

たとえば、住宅ローンを契約した人の約44%は、選んだ住宅ローンに後悔しているというデータがあります。

今よりも低い金利の住宅ローンに見直すことで、支出を減らせ、浮いたお金を貯金に回すことができます。

しかし、住宅ローンの見直しには手間や時間がかかります。

そこで、モゲチェックという住宅ローン比較サービスがおすすめです。

モゲチェックなら、最短5分で自分に合った住宅ローンが見つかります。

- 自分が借り入れできる金利がすぐ分かる!

- 完全オンラインで利用できるので時間が無い人におすすめ!

- モゲチェックから金融機関へ仮審査の申し込みができる!

- すべて無料で使えるので損しない!

住宅ローンで後悔したくない人は、公式サイトから自分に合う住宅ローンを探してみましょう。すぐ見つかります。

おすすめといっても、よく分からないサービスを使うのは怖い…、という人のためにモゲチェックの特徴やメリットなどを紹介した記事があります。参考にしてください。